アロマの組み合わせにNGはある?失敗しない香りのノート別ブレンド方法

アロマ精油(エッセンシャルオイル)を楽しみたいけれど、「アロマの組み合わせにNGってあるの?」「間違えて変な香りになったらイヤだな」と不安になる方も多いのではないでしょうか。

お気に入りの精油をいくつか持っているけれど、どれとどれを混ぜればいいのかわからないんだよね…

雑誌で見たレシピ通りに作っても、なんだかしっくりこない…

そこで今回は、アロマの組み合わせにNGはあるのか、香りのノートやグループでみるアロマの相性、アロマブレンドのやり方などについて、分かりやすく解説します。

相性の良い香りをブレンドして、自分だけのアロマを楽しみましょう!

スポンサーリンク

目次

アロマの組み合わせにNGはある?

「アロマの組み合わせにNGはあるの?」

「アロマって、どれとどれを混ぜてもいいの?」

そんな疑問を感じたことはありませんか?

ブレンドしてはいけないNGなアロマの組み合わせは、ほとんどありません。

しかし、「香りがケンカして心地よくない」「思ったより重く感じる」といった失敗は起こりやすいです。

なぜなら、精油はそれぞれ香りの特徴や強さが違うため、バランスを考えずにブレンドすると調和が崩れてしまうからです。

ただ「好きな香りをただ混ぜる」だけだとだめなのです。

例えば、濃厚な墨汁のような香りのパチュリと爽やかなレモンの香りを同じ分量で混ぜると、パチュリの重たさだけが残ってしまいます。

この失敗を防ぐには、「香りのノート」や「香りのグループ」を意識することで解決できます。

相性のよい組み合わせを選ぶだけで、香りの心地よさがぐんと高まります。

アロマのNGな組み合わせってあるのかと思ってた!

NGはほとんどなくて、ただ相性を知らないと「あれ?」ってなるだけなんだね。

でも、「相性」ってどうやって見極めるの?何から始めればいいの?

香りのノートとは?

香りのノートとは、精油を使ったときに「どれくらいの速さで香りが広がり、どれくらい長く残るか」を示す考え方です。

一般的に「トップノート」「ミドルノート」「ベースノート」の3つに分けられます。

精油は時間とともに香り方が変化するため、この考え方を知っておくととても良いです◎

レモンやオレンジはすぐにふわっと広がりますが数十分で弱まり、サンダルウッドやベチバーは控えめに始まって長時間残ります。

3つのノートの特徴

この3つを組み合わせると、ブレンド全体に時間的な広がりと深みが生まれます。

逆にどれか一つに偏りすぎると、すぐに香りが飛んだり、重すぎて使いにくくなることがあります。

私がアロマセラピーを学び始めた頃、「サンダルウッドやパチュリーは、3日くらい香りが残ることもある」と教えていただきました。

正直、そのときは「さすがにそれは言いすぎじゃない?」と半信半疑だったんです。

でも、実際に自分で使ってみて驚きました。

少しの量でも、確かに香りが何日も残るんです。

用途や分量にもよりますが、ベースノートの精油は本当に持続力があるんだと、実感しました。

この経験以来、「香りのノート」を意識するようになり、ブレンドのバランスもずっと良くなった気がします。

香りのノートは「アロマの時間的なバランス」を知るための基本。

香りを長く楽しむには欠かせない考え方です。

なるほど、香りのグラデーションを作るイメージだね!

具体的にどう組み合わせればいいの?

香りのノートでみるアロマの時間的バランス

香りのノートを意識したバランスは、「トップ・ミドル・ベース」を適切な割合で組み合わせることがポイントです。

トップノートだけでは「すぐ消えて物足りない」、ベースノートばかりでは「重くて広がりに欠ける」といった問題が起きてしまいます。

アロマブレンドの理想的な割合の目安

- トップノート:20〜30%

- ミドルノート:40〜50%

- ベースノート:20〜30%

このアロマブレンドの割合を意識すれば、香りはまず爽やかに立ち上がり、やがて深みが出て、最後まで心地よさが続きます。

好きな香りをメインに選びつつ、ノートのバランスを整えることで、「つけた瞬間から時間が経ったあとまで楽しめる」ブレンドが完成します。

香りのノートを意識した「時間の流れ」を取り入れることで、より奥行きのあるアロマを作ることができます。

ブレンドの割合ってあるんだ!

なんとなく混ぜてたけど、バランスが大事なんだね。

割合は分かったけど、そもそもどんな香りが合うんだろう?

初心者でも分かりやすい組み合わせってある?

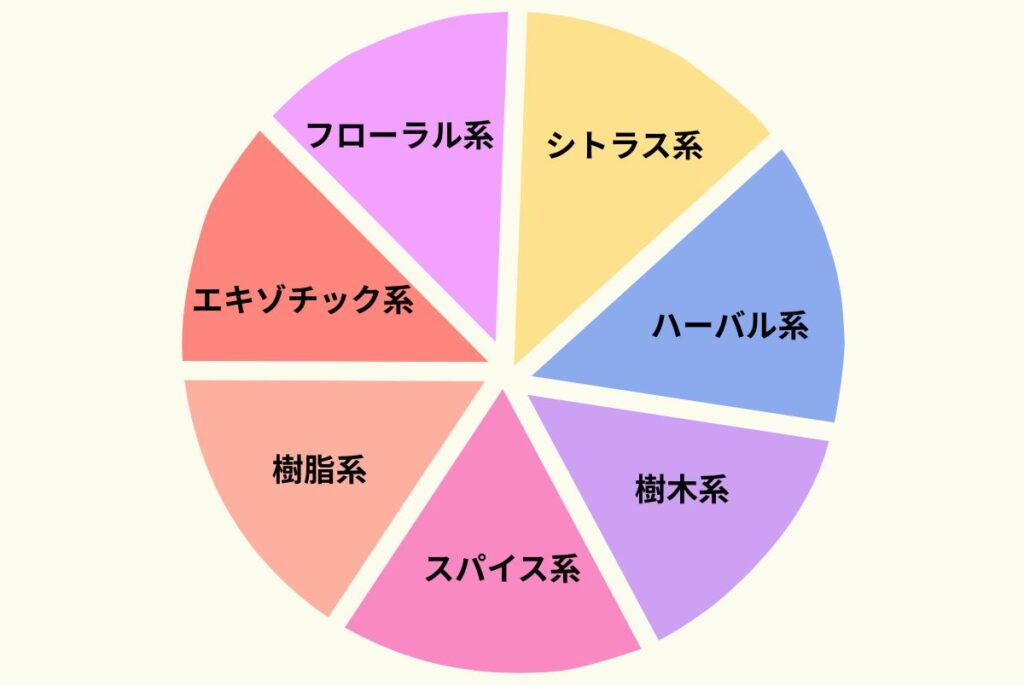

香りのグループ別でみる相性の良い組み合わせ

香りのグループを知ると、アロマの組み合わせがぐっと分かりやすくなります。

主な香りのグループと特徴

- フローラル系(ラベンダー・ローズなど):華やかでやさしい

- シトラス系(レモン・オレンジなど):明るく爽やか

- ハーバル系(ローズマリー・クラリセージなど):清々しくすっきり

- 樹木系(シダーウッド・サンダルウッドなど):落ち着いた安定感

- スパイス系(ジンジャー・クローブなど):刺激的で温かみ

- 樹脂系(ベンゾイン・フランキンセンスなど):甘く重厚で深み

- エキゾチック系(イランイラン・パチュリなど):濃厚で官能的

同じグループ同士は自然に調和しやすく、隣り合うグループは相性が良い傾向にあります。

相性の良い組み合わせ例

- シトラス × フローラル→ 明るさ+華やかさで親しみやすい

- ハーバル × 樹木 → すっきり+落ち着きで自然な調和

- スパイス × 樹脂 → 温かみ+まろやかさで包み込むような香り

- エキゾチック × フローラル × シトラス→ 甘さ・華やかさ・爽やかさが重なり、個性がありつつも明るい印象に。

- シトラス × ハーバル × 樹木→ すっきりと軽やかで、ナチュラルな安心感のある香り。

シトラス系はフローラルやハーバルとの相性も良く、ブレンドしやすいグループです。

しかし、人によってはシトラスの香りに苦手意識を持つこともあります。

どんなときにシトラスの香りを嫌いと感じるのか気になる方は、こちらの記事もご覧ください。

CHIKAKO

香りのグループを意識すると、相性の良い精油を選びやすくなり、アロマブレンドを楽しめるようになります!

でも、実際にどうやってブレンドするの?

ブレンドするのにもコツってあるのかな?

スポンサーリンク

アロマブレンドのやり方

アロマブレンドは、

- 好みや相性を考えた精油を選択

- 香りの割合を決める

- ベースノートから順番に重ねる

の3つがポイントです。

「選択・割合・順番」の3つをしっかり意識すると、初心者でも失敗しにくくなります。

具体的なやり方

精油を選択する

- 好みの香りを決める(ミドルノートから選ぶと香りがまとまりやすい)

- それに合う他の香りを加えて広がりや深みを出す

- 初心者は2〜3種類から始めるのがおすすめ◎

香りのノートの割合を決める

アロマオイルのブレンド割合は、以下を目安にしてください。

- ベースノート:20〜30%

- トップノート:20〜30%

- ミドルノート:40〜50%

ベースノートの香りから順番に加える

- まずベースノートを1〜2滴(土台として最初に加える)

- 次にミドルノートを加える

- 最後にトップノートを重ねる

好みに合わせて調整して完成

STEP3でで作った香りを試してみて、物足りなさを感じたら気になる香りを1滴ずつ足しながら微調整しましょう。

自分の好みにぴったり合う香りになれば完成です。

ワンポイント豆知識:香りの強さもヒントに!

実は精油にはそれぞれ「香りの強さ(ボリューム)」もあります。

たとえば、パチュリやペパーミントは少しの量でも香りが強く出やすく、オレンジやラベンダーは穏やかです。

「この香り、ちょっと強いな」と感じたら、1滴以下にして使ってみるのもおすすめ。

香りのノートやグループとあわせて、「強さ」にもほんの少し気を配ると、よりバランスのよい香りに仕上がります。

CHIKAKO

最初は考えながらブレンドするのが面倒に感じるかもしれません。

しかし毎回意識して続けていくうちに、自分らしい香りのバランスが見つかり、感覚でブレンドできるようになりますよ!

こうして少しずつ試すことで、自分だけの心地よいバランスが見つかります。

つまり、「選択・割合・順番」を押さえれば、誰でも簡単にオリジナルブレンドを作れます。

なるほど!まず好きな香りをミドルノートから選んで、そこに相性の良いトップノートやベースノートを加えればいいんだね。

でも、これだけは避けるべき、絶対NGな組み合わせってないのかな?

こんなブレンドは避けたい!NG例と改善のコツ

絶対にダメな組み合わせはほとんどありませんが、香りの強さや特徴を無視してブレンドすると失敗しやすくなります。

精油には揮発スピード(ノート)や香りの重さの違いがあるため、強い香りが一人勝ちしてしまうと、全体のバランスが崩れてしまいます。

よくあるNGな組み合わせ例と改善案

実は、どちらも好きな香りでも、同じ量で混ぜるとバランスが悪くなることがあります。

ここでは、ありがちなNG例とその改善ポイントをご紹介します。

| NGになりがちな組合せ | なぜNG? | 改善案 |

|---|---|---|

| パチュリ × レモン | パチュリが濃厚で重たく、レモンの軽やかさが負けてしまう | パチュリ1滴・レモン3滴に調整 |

| ペパーミント × ジャスミン | ミントの清涼感が強すぎて、ジャスミンの甘さとぶつかる | ペパーミントを少なめ(1滴以下)にする |

| クローブ × ラベンダー | クローブのスパイシーさがラベンダーの柔らかさを打ち消す | クローブ1滴まで/ラベンダー多めで調整 |

| ローズマリー × サンダルウッド | どちらも個性が強く、香りがぶつかりやすい | 2種だけでまとめず、3種ブレンドを意識する |

| ユーカリ × イランイラン | スーッとした香りと甘さがミスマッチで不協和音になることも | ユーカリ少なめ(1滴)+ミドルノートを間に加える/柑橘系を少量足す |

CHIKAKO

作ったブレンドは忘れないようにメモしておきましょう。

実際に使ったときの印象を書き残すと、次回の調整に役立ちますよ!

わぁ、これは分かりやすい!でも、自分で考えるのはまだちょっと不安だな…

おすすめの組み合わせがあったら知りたいな!

スポンサーリンク

アロマオイルブレンド|おすすめレシピ

アロマオイルブレンドは、「リラックスしたい」「リフレッシュしたい」など目的から香りを選ぶと簡単です。

ここでは、目的別におすすめのレシピを一日の流れに合わせて5つご紹介します。

朝のスタートをすっきりと始めたいときに

- レモン(トップノート):2滴

- ペパーミント(トップノート):1滴

- ローズマリー(ミドルノート):2滴

フレッシュで清涼感のある香り。

朝の目覚めや、気持ちをシャキッと切り替えたいときにぴったり。

集中したいときにもおすすめの香りです◎

※ペパーミントは強めなので、1滴以下から様子を見るのが安心です。

前向きな気分になりたいときに

- ゼラニウム(ミドルノート):1滴

- グレープフルーツ(トップノート):2滴

- ベルガモット(トップノート):2滴

甘さと爽やかさのバランスが心地よく、軽やかな気分になりたいときにおすすめ。

日中の気分転換にも◎

心をゆるめたい午後のひとときに

やさしい甘さと落ち着きが感じられる香りの組み合わせ。

ティータイムや休憩時間に、ほっと一息つきたいときにぴったりです。

お休み前にもおすすめ。

ゆったり贅沢な気分に浸りたいときに

- イランイラン(ミドルノート):1滴

- サンダルウッド(ベースノート):1滴

- ベンゾイン(ベースノート):1滴

甘くとろけるような香りが、特別な時間を演出してくれます。

バスタイムやお風呂上がりのリラックスに。

※香りが濃厚なので、少なめの滴数で楽しむのがコツです。

お風呂でアロマを楽しむなら、乳化剤入りのバスオイルが断然使いやすくて◎

作り方はこちらの記事で紹介しています。

静かな夜を過ごしたいときに

落ち着いた深みのある香りが、夜の静かな時間に寄り添ってくれます。

読書やゆっくり過ごしたい夜におすすめです。

アロマブレンドは、難しく考えなくて大丈夫です◎

基本のバランスと、香り同士の相性をちょっと意識するだけで、心地よい香りが作れます。

「トップ・ミドル・ベース」の3つを揃えるとまとまりやすいですが、2種類だけでも充分楽しめますよ。

まずはレシピを真似してみて、慣れてきたら少しずつアレンジ。

そんなふうに、自分だけのお気に入りブレンドを見つけてみてくださいね。

CHIKAKO

同じ精油でも滴数を変えるだけで雰囲気がガラリと変わります。

また、「これは絶対失敗!」と思った組み合わせが、良い香りになることも。

アロマブレンドに正解はありません。

それがアロマの楽しいところ!

ぜひ色々試してみてくださいね!

香りのノートと相性を理解して、アロマブレンドを楽しもう

この記事では、アロマの組み合わせにNGはあるのか、香りのノートやグループでみるアロマの相性、アロマブレンドのやり方などについて、分かりやすく解説しました。

ポイントまとめ

- アロマのNGは危険性ではなく「香りの相性」を避けることが大切

- 香りのノートは「トップ・ミドル・ベース」の3種類で時間的な移り変わりを表す

- バランスの良い割合はトップ2〜3割、ミドル4〜5割、ベース2〜3割が目安

- 香りのグループを知ると、相性の良いブレンドを見つけやすい

- 初心者はおすすめレシピを参考に、2〜3種類の精油から始めるのがおすすめ

あなたも今日から、香りのノートと相性を意識して「自分だけのアロマブレンド」を楽しんでみませんか?

まずは好きな香りを2〜3種類選んで、ノートと相性を意識しながら混ぜてみるところから始めてみましょう。

*ご利用にあたっての注意点*

当ブログは、アロマセラピストである筆者の知見に基づき、精油や植物の活用法についてご紹介しています。

■スピリチュアルな解釈について

記事内で触れるスピリチュアルな内容は、科学的な根拠に基づくものではなく、特定の効果を保証するものではありません。あくまで一つの考え方としてお楽しみいただき、ご自身の判断でお役立てください。

■精油と天然石のご利用について(安全に関する重要事項)

アロマセラピーで使用する精油、および天然石やパワーストーンは、医療機器、医薬品、または治療法ではありません。当ブログの内容は、病気の治療や診断を目的とするものではなく、特定の健康状態や病状に対する効果を断定することはできません。

- 精油の使用について: 妊娠中の方、持病をお持ちの方、高齢者の方、医療機関で治療を受けている方は、必ず事前にかかりつけの医師や専門家にご相談の上、ご自身の判断と責任において安全にご利用ください。

- 体調変化について: 万が一、心身に異常を感じた際は、すぐに使用を中止し、専門家の指導を仰ぎ、医師にご相談ください。